|

All'interno delle torri stavano ovviamente i difensori del presidio che, nei momenti di pace o di tregua, in esse trovavano asilo peri turni di riposo o per ripararsi dalle intemperie e, in caso di guerra, per proteggersi dai tiri del nemico. Al secondo piano ( livello dei cammini di ronda) stava da un lato un'ampia nicchia ricavata nello spessore del muro e nella quale era sistematala latrina costituita da un semplice sedile di legno forato che dava sopra un piccolo scivolo scaricante all'esterno nell'angolo fra la torre e la cortina.

|

|

Qui si accumulavano le deiezioni, le quali tuttavia non rimanevano a lungo sul posto poiché il concime veniva ovunque prontamente raccolto ed accaparrato essendo considerato prezioso soprattutto per le coltivazioni degli orti che stavano all'interno della fortezza. Per offendere i nemici, i difensori disponevano, oltre che di materiale vario da gettare dall'alto (massi, liquidi incendiari,acqua e olio bollente,ecc.) anche di archi e di balestre (e,con qualche probabilità, anche di rudimentali piccole bocche da fuoco) (3), armi con le quali potevano tirare i loro proiettili dalle molte feritoie che si aprono nelle muraglie sia nelle cortine delle torri.

|

|

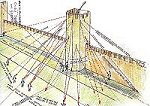

Uno studio dettagliato (4) ha consentito di ricostruire il sistema dei settori di tiro possibili da tutte queste feritoie ed è stato accertato che essi erano calcolati in modo da coprire ad ombrello tutto lo spazio del vallo antistante senza lasciare angoli morti. In ogni torre le feritoie erano così distribuite: due al secondo, tre al terzo piano e ben sei all'ultimo piano scoperto: undici in tutto. Non c'era zona esterna che, per un giro di circa 300° gradi, non potesse cadere sotto il tiro dei balestrieri delle torri.

|

|

Il piccolo angolo morto risultante davanti alla base di ogni torre, poteva essere battuto dai tiratori appostati nelle tori laterali o per caduta con lancio di grosse pietre.

Le feritoie che si aprono nei muri laterali della torre e del piano sommatale potevano infatti tenere perfettamente sotto tiro gli spazi che stavano lateralmente. Queste feritoie battevano così anche le pusterle delle torri vicine ed erano in grado di prendere d'infilata i camminamenti di ronda. Ciò significa che i balestrieri situati dietro queste feritoie, oltre che colpire eventuali assalitori che tentassero di avanzare nel vallo o che mediante scale cercassero di scavalcare le merlature, potevano svolgere funzioni di polizia militare nei riguardi dei difensori dislocati lungo i cammini di ronda, controllandoli dall'alto, e se necessario, punendo prontamente ogni minimo tentativo di defezione o tradimento.

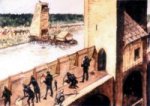

Le porte delle pusterle ad arco acuto (5) (due per ogni torre), si potevano barricare dall'interno con un travicello come si capisce dalle tracce dei fori di incastro ancor oggi rilevabili. Si poteva così isolare completamente l'interno della torre dai cammini di ronda delle cortine adiacenti. Ciò era vitale nel caso il nemico fosse riuscito ad arrivare alla sommità del muro e a scavalcare le merlature.

|

|

Le due torri fiancheggianti il cammino di ronda invaso divenivano così dei fortini imprendibili e potevano scatenare sul fianco dei nemici un micidiale tiro incrociato capace di annientare gli attaccanti.

Il compito delle torri era pertanto di fronteggiamento e di fiancheggiamento.

Il presidio di una torre, in assetto da combattimento, poteva essere di circa una dozzina di uomini (forse anche quindici): un comandante, almeno due di manovra alla macchina ballistaria della sommità, e otto o nove alle feritoie (che in realtà sono in numero di undici).

|

|

Le ventiquattro torri della cinta, con una dozzina di soldati l'una, potevano ospitare durante le emergenze belliche circa trecento uomini; poi c'erano i presidi del castello e della rocca, le riserve di difensori per le cortine ed eventuali distaccamenti, soprattutto di cavalieri, accampati nello spazio intra moenia che nel Medioevo era occupato da poche abitazioni di famiglie nobili, da case di artigiani (fabbri, armaioli, conciapelli, carpentieri, murari, ecc.), dai depositi (biade, derrate, alimentari, vino, prodotti agricoli, legna, ecc.) e dai pomerii (vaste aree sgombre da costruzioni che costituivano una zona di sicurezza a ridosso delle mura, tenute a prato e ad orto).

Le abitazioni residenziali private comuni erano pochissime perché avrebbero invalidato la principale funzione di Montagnana che era quella di centro dirigenziale militare, amministrativo, logistico e strategico a servizio dell'intero territorio della Scodosia e dello stato Padovano (Castrum Scodesciae).

Comunque, poiché ben difficilmente un esercito nemico avrebbe potuto coinvolgere in un attacco simultaneo tutte e ventiquattrore torri della cinta, le forze dei difensori potevano essere spostate dove occorreva e concentrate soprattutto nei luoghi di approccio delle fascinate e dei belfredi.

|

|

I punti di attacco in genere non potevano mai essere molti: un solo approccio richiedeva già uno sforzo grandissimo da parte dell'attaccante. L'avvicinamento di belfredi doveva essere effettivamente assai arduo per queste mura, dato che già il motton è di per sé più alto del piano campagna. Nessuno, durante il Medioevo, riuscì mai a portare a termine un'impresa del genere dopo la ristrutturazione Carrarese avvenuta verso la metà del Trecento.

|

|

Il rinnovamento trecentesco della cinta " Ti rese sicura, o Montagnana, con più alte mura " come declamavano le lapidi celebrative fatte murare su entrambi gli ingressi della Rocca degli Alberi da Francesco il Vecchio da Carrara nel 1362, anno di ultimazione del gigantesco progetto di potenziamento della fortezza.

Solo il perfezionamento delle artiglierie a polvere pirica (bombarde), verso i primi del 1500 - cioè quasi centocinquantanni dopo la ristrutturazione del complesso, cominciò a rendere vulnerabili le mura di Montagnana.

Sulle torri di questa possente cerchia fortificata medioevale ci sarebbero ancora altre cose interessanti di cui parlare; per esempio: del perché sono in numero di ventiquattro, o della loro funzione cronometrica, oppure della forma geometrica di pianta, dei loro nomi antichi o delle loro dimensioni, ma sarà, eventualmente, per un'altra occasione.

Montagnana, 22 febbraio 2001

(Copyright riservato all'autore)

|